Der Eichenprozessionsspinner – Gefahr für Mensch und Wald

Kahle Eichenbestände können auf sein Konto gehen

Mit der Klimaerwärmung steigt die Population des Eichenprozessionsspinners, kurz auch EPS genannt, in Mitteleuropa, an. Damit wird der Ruf nach Handlungsempfehlungen und Lösungsansätzen zur Prognose und Reduktion der mit dem EPS verbundenen Gefahren lauter. Neben der Gefährdung der Wirtsbäume durch den Fraß der Raupen stellen die von den Raupen gebildeten Brennhaare ein Risiko für die Gesundheit von Menschen und Tieren dar.

Foto: FVA

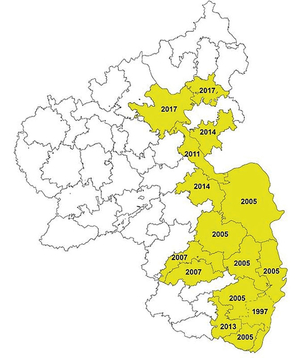

In Südwestdeutschland ist der Eichenprozessionsspinner (EPS) seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts weitaus präsenter als in den Jahren zuvor. Zwar wird der Erstnachweis für Rheinland-Pfalz schon auf die Mitte des 19. Jahrhunderts datiert – als Schadorganismus von besonderer Bedeutung ist der EPS erst in den 90er Jahren in Erscheinung getreten. Aber auch in den Jahren zwischen den Massenvermehrungen wurden wiederholt Falter, Nester und Eigelege beobachtet. Aufgrund kaum feststellbarer Blattschäden durch den Raupenfraß wurde selbiger oftmals nicht erkannt und folglich nicht gemeldet.

EPS entwickelt sich zu dauerhaftem Schädling

Der Zeitraum in dem sich die Population aufbaut, dauert drei bis vier Jahre, die Kulmination danach bis zu sechs Jahre. Insgesamt ist daher für sieben bis zehn Jahre mit einer erhöhten Populationsdichte zu rechnen. Der EPS hat sich offenbar seit dem Jahr 2005, mit einem zunächst deutlichen Hoch im Jahr 2007, zu einem dauerhaft etablierten Schadorganismus in Südwestdeutschland entwickelt. Betroffen sind mit wechselnden räumlichen und zeitlichen Schwerpunkten zwischenzeitlich nahezu alle Regionen mit nennenswerten Eichenanteilen in Deutschland.

Denn die Entwicklung der Raupen ist an die Gattung Eiche gebunden. Neben dem regelmäßigen Befall der heimischen Arten Stiel- und Traubeneiche wurde der EPS in Südwestdeutschland in Einzelfällen auch an der aus Nordamerika stammenden Roteiche beim Fraß beobachtet. Nach Kahlfraß der Eichen bei Massenvermehrungen fressen die Raupen in Ermangelung geeigneter Nahrung notfalls auch an Hainbuche, Rotbuche und Kirschen. Für die Ablage der Eier werden besonnte, einzeln oder in Waldrandlage stehende Eichen bevorzugt. Jedoch ist der EPS, besonders bei hohen Besatzdichten, auch im Innern von Eichenbeständen weit verbreitet. Der Fraß der älteren Raupen ist verschwenderisch. Nicht selten kommt es zu Licht- oder Kahlfraß an Einzelbäumen, oft sind davon aber auch ganze Waldbestände betroffen.

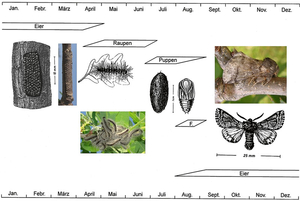

Der Schmetterling bildet eine Generation im Jahr aus. Die Eiablage erfolgt während der Aktivitätszeit der Falter zwischen Mitte Juli und Anfang September. Die Eier werden in plattenartigen Gelegen von 80 bis 150 Stück abgelegt, in denen die jungen Eiraupen überwintern. Je nach Witterung und Region schlüpfen die Raupen zwischen März und Anfang Mai.

Foto: FVA

Die Falter sind unscheinbar graubraun gefärbt mit zwei dunklen Querbinden auf dem Vorderflügel. Sie sind kurzlebig, nachtaktiv und daher nur selten sichtbar. Die Raupen dagegen sind mit ihrer langen Behaarung und der Färbung mit einem dunklen Längsband auf hellem Grund auffälliger. Sie leben gesellig in Gruppen und bei starkem Befall finden sich mehrere hundert Raupen zusammen. Ab dem Ende des vierten Larvenstadiums werden die charakteristischen Gespinstnester am Stamm, an Starkästen und zum Teil. auch am Stammfuß gebildet. Dort halten sich die Raupen tagsüber und zur Häutung auf. Der Weg zu den Fraßplätzen wird in Prozessionen zurückgelegt. Hierbei halten die Raupen direkten Kontakt zueinander. Das Fraßbild gleicht einem typischen Fensterfraß. Der Befall lässt sich im fortgeschrittenen Stadium der Raupenentwicklung leicht an einer unregelmäßig über die Krone verteilten, partiellen Entlaubung einzelner Äste erkennen. Bei hohen Raupendichten fließen die Fenster mit der Zeit ineinander über, im Extremfall werden die betroffenen Eichen kahl gefressen.

Wichtige natürliche Gegenspieler (Antagonisten) der Raupen sind Raupenfliegen und Verwandte der Schlupfwespen, die häufig in großer Anzahl in der Nähe der Raupen oder Gespinstnester beobachtet werden können. Zudem könnten auch Erzwespen zu einer natürlichen Reduktion der Population beitragen.

Die Gefahren für die Gesundheit des Menschen

Foto: Wagenhoff

Sie bohren sich bevorzugt an dünnen, feuchten Hautstellen ein und lösen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems aus, die individuell unterschiedlich ausfallen kann. Diese reicht von lokalen Hautentzündungen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Ernste Beschwerden treten auch auf, wenn die Schleimhäute der oberen Luftwege oder die Augenbindehaut betroffen sind. Der Zeitraum größter Gefährdung erstreckt sich auf die Sommermonate Mai bis Juli. Die Härchen können noch Jahre nach ihrer Bildung aus längst verlassenen Nestern heraus Reizungen auslösen.

Die Gefahren für die Vitalität des Waldes

Ein ausgedehnter und wiederholter Kahlfraß durch blattfressende Schmetterlingsraupen gefährdet die Gesundheit der Eichenwälder erheblich. Dadurch kann bei der ringporigen Eiche ein Schadgeschehen ausgelöst werden, das durch Mehltaubefall der nach Fraß zur Regeneration entstandenen Triebe deutlich verstärkt wird. Im Zuge dieser Schwächung stellt sich ein oft über Jahre ziehender Befall durch den Zweipunktigen Eichenprachtkäfer (Agrilus biguttatus F.) ein. Auch beim EPS wurden in Südwestdeutschland in der Folge eines Kahlfraßes bedeutende Bestandesschäden beobachtet. Aus diesem Grund sind die neuerdings wieder auftretenden gravierenden Fraßschäden durch den EPS für die Waldbewirtschaftung sehr besorgniserregend. In diesen Fällen ist in Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie Intensität des Fraßes in den vergangenen Vegetationsperioden, Fraßprognose, Vitalitätszustand, Struktur der Eichenbestände, Standort und waldbauliche Ziele kritisch zu prüfen, ob zumindest ein wiederholter Kahlfraß zum Ausschluss des Risikos gravierender Schäden an Eichen verhindert werden muss.

In Südwestdeutschland wird der jährliche Verlauf der Entwicklung des EPS vom Schlupf der Raupen bis hin zum Falterflug und der Eiablage von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg überwacht. Dies erfolgt repräsentativ in der Oberrheinebene im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald südlich von Breisach und im Stadtgebiet Freiburg. Bei relevanten Veränderung wird auf der Internetseite der FVA unter www.fva-bw.de ein „Aktueller Hinweis zum Eichenprozessionsspinner“ bereitgestellt. Im Wald basiert die Prognose für das Auftreten von Raupen und bedeutenden Blattschäden im folgenden Frühjahr auf der Kombination mehrerer Kriterien:

- die in der vorausgegangenen Vegetationsperiode festgestellten Blattverluste, hervorgerufen durch den Fraß der Raupen (Licht- und Kahlfraßkartierung),

- der aktuelle, repräsentative Verlauf der Populationsentwicklung,

- die stichprobeweisen, systematischen Zählungen von Verpuppungsnestern und Gespinsten und die Erfassung deren Größe, sowie

- die stichprobeweise Erhebung von frischen Eigelegen anhand gewonnener Zweigproben aus dem Lichtkronenbereich.

Es ist anzunehmen, dass der EPS auch in den kommenden Jahren verstärkt in Erscheinung treten wird. Aus diesem Grund erfolgt im Rahmen eines durch den Waldklimafonds des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) geförderten Verbundprojektes gegenwärtig eine modellgestützte Gefährdungsabschätzung des Eichenprozessionsspinners. Diese soll in Zukunft zielgerichtete Handlungsempfehlungen ermöglichen.

Vorsichts- und Gegenmaßnahmen

In Bezug auf die gesundheitlichen Gefahren für den Menschen kann mit einer Aufklärung der Bevölkerung bereits viel erreicht werden. Vor Ort sind Warntafeln an den Zugängen der betroffenen Wälder sehr hilfreich, die auf das Problem aufmerksam machen und mit dem Hinweis versehen sind, die Waldwege nicht zu verlassen.

Darüber hinaus können in vielen Fällen auch Umleitungen für Waldbesucher sinnvoll sein.

Im äußersten Fall sind in Waldgebieten mit großem Gefahrenpotenzial auch Sperrungen in Erwägung zu ziehen. Bei bekanntermaßen höheren Populationsdichten ist von Forstarbeiten in den betroffenen Waldgebieten grundsätzlich abzuraten.

Reichen diese Vorsichtsmaßnahmen nicht aus und ist in Ortsnähe, können Regulierungsmaßnahmen gegen die Raupen in Betracht gezogen werden. Zuständig für die Beseitigung der Gefahr sind die Waldbesitzenden, im öffentlichen Grün die Gemeinden und auf Privatgrundstücken die Eigentümer. Je nach Schutzziel finden bei der Regulierung des EPS unterschiedliche Rechtsgrundlagen Anwendung.Abhängig vom Entwicklungsstand der Raupen und dem Zeitpunkt der Erkennung des Befalls können Maßnahmen zur Regulierung der Population auf Basis eines Pflanzenschutzmittel- und Biozideinsatzes oder auf mechanischem Wege erfolgen. In Südwestdeutschland wurden bisher gute Erfahrungen mit biologischen Präparaten auf Basis von Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) gemacht.

Bekämpfung am besten mit Industriesauger

Regulierungsvorhaben mit Pflanzenschutzmitteln oder Biozid-Produkten setzen in der Vorbereitung eingehende Prognosen und Risikoabwägungen voraus. Je weiter die Entwicklung fortgeschritten ist, desto unempfindlicher werden die Raupen gegenüber dem Wirkstoff bei gleichzeitiger Ausbildung der ersten Brennhaare. Eine Behandlung mittels Btk-Präparaten ist daher nur bis zum dritten Larvenstadium sinnvoll. Da der Wirkstoff durch Aufnahme über den Blattfraß der Raupen zur Wirkung kommt, muss zum Zeitpunkt der Behandlung genügend zu benetzende Blattmasse vorhanden sein. Nach mehrjähriger Erfahrung sollten die Blätter der zu behandelnden Eichen die Mindestgröße einer 2 Euro Münze erreicht haben und der Belaubungsprozent bei maximal 60 bis 70 liegen. Ist die Raupen- und Blattentwicklung zu weit fortgeschritten, bleibt lediglich die mechanische Entfernung der Raupen und Gespinste nach vorheriger Fixierung der Brennhaare mittels haftender Substanzen. Die mechanische Bekämpfung ist sehr arbeits- und kostenintensiv. Sie sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Auf die früher gängige Methode des Abflammens der Gespinste sollte verzichtet werden. Die schonendste Methode ist nach momentanem Kenntnisstand das Absaugen der Gespinste mit speziellen, leistungsfähigen Industriesaugern, welche mit einer Verbrennungsanlage verbunden sind, in der die abgesaugten Raupen und Nester direkt thermisch inaktiviert werden. Ist kein unmittelbarer Handlungsbedarf vorhanden, sollte mit der mechanischen Behandlung jedoch bis nach der Verpuppung gewartet werden. Erst ab diesem Zeitpunkt ist gewährleistet, dass alle Raupen versammelt sind.

Horst Delb – LW 22/2020

.

.