„Nicht an Wasser sparen“

Workshop „Optimale Applikationstechnik“ durchgeführt

In Bad Homburg-Ober-Erlenbach fand kürzlich der Workshop „Optimale Applikationstechnik“ statt, den der Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Frankfurt Höchst gemeinsam mit dem Frankfurter Landwirtschaftlichen Verein, dem Amt für den Ländlichen des Hochtaunuskreises und mit der Firma Syngenta durchgeführt hat.

Foto: FLV und VLF Höchst

Ralf Brune von Syngenta Agro aus Maintal ging auf die Bedeutung des Wassers beim Pflanzenschutz ein. Es stehen dem Landwirt Wasser unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Qualität zur Verfügung. Die Wasserhärte ist ein Ausdruck für die Konzentration der in Wasser gelösten Ca2+ und Mg2+-Ionen aus Erdboden und Gestein.

Stabile und instabile Spritzbrühen

Leitungswasser und Brunnenwasser können alle Härtebereiche von weich bis hart aufweisen. Regenwasser dagegen ist immer weich. Der pH-Wert von Leitungs- oder Brunnenwasser liege im schwach sauren bis basischen Bereich von pH 6,5 bis 8, während Regenwasser einen sauren pH-Wert im Bereich 5,5 bis 6 aufweise. Während zahlreiche Pflanzenschutzformulierungen in der Lage sind, verschiedene pH-Werte abzupuffern und die Wirkstoffe über eine weite ph-Skala hin stabil sind, kann die Wasserhärte einen entscheidenden Einfluss auf die Mischbarkeit von Produkten haben. Hohe Härtegrade können das Risiko von Ablagerungen verstärken.

Praxisversuche zur Belagsbildung erläutert

Weiterhin berichtete Brune, dass Versuche zur Belagsbildung zeigen, dass selbst unter günstigen Anwendungsbedingungen ein Großteil der Spritzbrühe die Zielfläche verfehlt. Die Bilanzierung der angelagerten Wirkstoffmenge eines Herbizides an Ackerfuchsschwanz (BBCH 25 bis 26) in einem Weizenbestand (BBCH 29 bis 30) ergab in einer mehrfach wiederholten Versuchsserie einen durchschnittlichen Wert von circa 30 Prozent angelagerter Aktivsubstanz am Ackerfuchsschwanz.

Diese Zahl zeigt eindrucksvoll, welche Herausforderung es darstellt, Herbizide erfolgreich an solchen Zielflächen anzulagern. Wenn also selbst unter günstigen Bedingungen nur ein Teil der Spritzbrühe die Zielfläche erreicht, führen ungünstige Bedingungen zu einer starken Reduktion der Spritzbeläge. Daraus folgt, dass Wassermenge und Produktmenge bewusst an die zu treffende Zielfläche oder an den zu bekämpfenden Zielorganismus angepasst werden müssen.

Ausreichende Mengen von Wasser und Wirkstoff führen zu einer guten Belagsbildung als Grundvoraussetzung für die gewünschte Wirkung und tragen somit zum Erfolg einer Pflanzenschutzmaßnahme bei. Reduktion der Wasseraufwandmenge führt zwangsläufig zu einer Verringerung der Tropfenanzahl und damit auch der Belagsdichte. Bei gleicher Produktmenge steigt zwar die Konzentration in jedem einzelnen Tropfen an, aber es erhöht sich auch das Risiko, die Zielfläche zu verfehlen. Im Hinblick auf die kleinen, ohnehin schwierig zu benetzenden Oberflächen von zum Beispiel Ungräsern ist dies ein erhebliches Risiko. Brune teilte mit, dass die Grundlage von Tankmischungen zunächst einmal das Wasser in ausreichender Menge ist.

Nach dem Einschalten des Rührwerks sind die Tankmischpartner einzeln, nacheinander einzumischen. Dabei muss den einzelnen Produkten ausreichend Zeit zur Verteilung und insbesondere Granulaten Zeit zum Auflösen gegeben werden. Eine mögliche Fehlerquelle, die zu Verstopfungen führen kann, stellt die Einspülvorrichtung dar. Es ist wichtig, Tankmischpartner nacheinander hinzuzusetzen und die Einspülschleuse zu spülen, damit unterschiedliche Produkte nicht gleichzeitig in der Einspülschleuse zusammenlaufen und sich so die konzentrierten Präparate direkt treffen. Dies birgt sonst die Gefahr einer Reaktion der Produkte untereinander mit der Folge der Gelierung, Ausflockung oder Verklumpung. Sofern in den Gebrauchsanleitungen der Produkte keine speziellen Vorgehensweisen angegeben sind, gilt die Mischreihenfolge:

1. Wasserlösliche Folienbeutel

2. Feste Düngemittel

3. WG, WP-Formulierungen

4. SC, CS, SE-Formulierungen

5. SL-Formulierungen

6. Formulierungshilfsstoffe

7. EW, EC-Formulierungen

8. Flüssigdünger und Spurennährstoffe. Es wird nicht grundsätzlich empfohlen, komplexe Mehrfachmischungen einzusetzen, beziehungsweise nicht so viele Komponenten wie in der Liste aufgeführt sind zu mischen. Es wird nicht grundsätzlich empfohlen, komplexe Mehrfachmischungen einzusetzen. Vor allem nicht so viele Komponenten wie in der Liste aufgeführt sind zu mischen.

Bessere Benetzung mit Doppelflachstrahldüsen

Horst Knewitz vom Dienstleistungszentrum in Rheinland- Pfalz informierte darüber, dass man bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln heute an grobtropfiger Applikation nicht mehr vorbeikomme. Hierfür haben sich die Injektordüsen gut bewährt und in der Praxis durchgesetzt. Seit wenigen Jahren haben die Düsenhersteller verbesserte Doppelflachstrahldüsen in ihrem Sortiment. Heute wird bei diesen Düsen mit Hilfe der Injektortechnik nur an einer Öffnung dosiert, die daher einen genauso großen Durchmesser hat, wie die Injektoröffnung einer einstrahligen Düse mit gleichem Kaliber. Die beiden Öffnungen, welche die Flüssigkeit im 30-Grad-Winkel nach hinten und vorne verteilen, sind wegen des vorgeschalteten Injektors ähnlich groß wie die Dosieröffnung und verstopfen deshalb kaum.

Am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach wurden Anlagerungsversuche mit Doppelflachstrahldüsen durchgeführt, die größtenteils ein positives Ergebnis erbrachten. Sie verbesserten gegenüber den einstrahligen Injektordüsen die angelagerte Stoffmenge sowohl in Getreide und in Kartoffeln sowie auch bei der Bekämpfung von Gräsern.

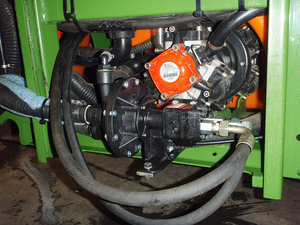

Schnelle Innenreinigung der Spritze ist möglich

Bei seinem Vortrag erläuterte Harald Kramer von der Landwirtschaftskammer Nordrhein Westfalen, dass bei der kontinuierlichen Innenreinigung es sich um ein automatisiertes Reinigungssystem handele. Dieses System ermöglicht es dem Anwender, seine Spritze in weniger als zehn Minuten bequem von der Kabine aus zu reinigen. Möchte er seine gebrauchte Spritze nachrüsten, benötigt er lediglich eine separate Reinigungspumpe mit entsprechend angepassten Innenreinigungsdüsen. Die Pumpenleistung richtet sich nach der Gestängebreite und sollte in etwa 90 Prozent des maximalen Düsenausstoßes betragen. Ist die Spritze so ausgerüstet, steht einer Reinigung nichts mehr im Wege. Jetzt muss der Anwender, nachdem die Spritze leer gespritzt wurde, die Spritzpumpe weiter arbeiten lassen und nochmals in die Fläche einfahren und die separate Reinigungspumpe aktivieren. Jetzt drückt das System die technische Restmenge sofort aus der Spritze und die Spritze ist in kürzester Zeit sauber. Wichtig sei, dass man nicht vergisst, den Rücklauf zu kontrollieren und ihn gegebenenfalls wieder zu öffnen, damit auch dieser Bereich mit gereinigt wird.

Auswirkungen von Druck und Fahrgeschwindigkeit

Der praktische Teil zur Veranstaltung fand in der Maschinenhalle von Kreislandwirt Georg Kopp statt. Dabei wurde mit Beteiligung der Firma Schlotter aus Idstein der Einsatz der Düsen bei verschiedenen Drücken und Geschwindigkeiten demonstriert. Das Tropfenspektrum wurde über wassersensitivem Papier visualisiert, die Ergebnisse wurden von Ralf Brune erläutert. Zuverlässige Nachrüstsätze zur kontinuierlichen Innenreinigung können unter anderem bei den Firmen Agrotop und Herbst bezogen werden. Diese Firmen beraten auch in Bezug auf die Auslegung des Systems.

Foto: FLV und VLF Höchst

.

.