Die Versuchsfrage bestimmt die Versuchsanlage

Versuchsergebnisse richtig bewerten

Alle Jahre wieder stehen für den praktischen Landwirt Entscheidungen an, die über das Wohl und Wehe des Ackerbaus entscheiden. Welche Sorten, wie viel Stickstoffdünger, welche Fungizide und so weiter. Versuche spielen als Erkenntnismittel für die landwirtschaftliche Praxis eine zentrale Rolle. Wie aussagekräftig verschiedene Versuchsanlagen sind, bewerten Dierk Koch, LLH, und Dr. Dominik Dicke, RP-Gießen, Pflanzenschutzdienst Hessen.

Foto: Koch

Eine Sorte, die in den Landessortenversuchen überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, wird dies normalerweise auch im Betrieb tun. Eine Herbizidmaßnahme, die in Versuchen gegen Ackerfuchsschwanz eine sehr gute Wirkung zeigt, wird diese Wirkung auch im landwirtschaftlichen Betrieb zeigen. Dem entsprechend werden von der Beratung, von Sortenvertreibern, von der Pflanzenschutzindustrie und von Beratungsbüros Versuchsergebnisse veröffentlicht.

Die Flut an Versuchsergebnissen ist groß und wird durch die Medienvielfalt (Internet, Fax, Mobile Phone) eher noch verstärkt als kanalisiert. Der Landwirt stellt sich die Fragen: Welche Ergebnisse ziehe ich für meine Entscheidung mit heran, welche Versuchsergebnisse sind für mich und meinen Betrieb relevant? Dabei ist es nicht die Anzahl der Nachkommastellen, die Exaktheit und Aussagekraft eines Versuches wiederspiegeln, sondern es sind andere Angaben und Informationen zur Beurteilung von Versuchen wichtig. Im Folgenden einige Hinweise, die als Richtschnur zur Bewertung von Versuchsergebnissen dienen sollen.

Genaue Formulierung der Versuchsfrage

Die genaue Formulierung der Versuchsfrage ist der erste Schritt, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu ermitteln. Es geht darum, einen Versuchstyp zu wählen, der die jeweiligen Störfaktoren bestmöglich minimiert, die nicht zur Versuchsfrage gehören und gleichzeitig die Versuchsfrage bestmöglich beantworten kann: In Sortenversuchen soll der Sortenunterschied zum Tragen kommen und nicht mögliche Bodenunterschiede, die auf jeder Fläche auftreten können. Ein Düngungsversuch, der zum Beispiel aus Stickstoffsteigerungsvarianten besteht, sollte auf Flächen angelegt werden, die nicht über ein erhebliches Stickstoffnachlieferungspotenzial verfügen.Dabei hat jeder Versuch, der ein aussagekräftiges Ergebnis hervorbringen soll, die Grundregeln des Versuchswesens zu erfüllen. Hierfür ist es egal, ob es sich um Sorten-, Pflanzenschutz- oder Düngungsversuche handelt. An erster Stelle ist das Kriterium zu nennen, natürliche Standortunterschiede auszugleichen, sofern diese nicht explizit durch Sensoren erfasst werden und zur Versuchsfrage gehören. Gleichgültig, ob es sich um Bodenunterschiede, Jahresunterschiede, Schattenwurf, Steinanteil oder Bodenverdichtungen (zum Beispiel Vorgewende) handelt, sollten alle Versuchsvarianten möglichst identische Voraussetzungen haben, um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Aussagekraft von Demostreifenanlagen

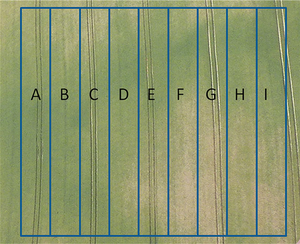

Der in Abbildung 1 dargestellte Schlag zeigt sehr deutliche Unterschiede bei der Abreife von Weizen. Dies zeig sehr deutlich die Herausforderung, auf solch einem Standort zum Beispiel einen Sortenversuch durchzuführen. Würde hier eine Streifenanlage angelegt, würde das Ergebnis der Versuchsvarianten A bis I sehr stark von den gegebenen Bodenunterschieden bestimmt sein. Eine statistische Verrechnung zur Prüfung echter Sortenunterschiede ist mit dieser Anlage nicht möglich, denn fehlende Wiederholungen sowie die fehlende Randomisierun; die nicht zufällige Verteilung der Sorten erlaubt keine verallgemeinerungsfähigen Aussagen.Demoanlagen werden unter anderem von Sortenvertretern angelegt, um ihre Sorten interessierten Landwirten zu präsentieren. Dieses macht Sinn, wenn sortenspezifische Eigenschaften auf Feldtagen am Objekt gezeigt werden sollen. Die erzielten Ergebnisse erreichen jedoch keine wirkliche Aussagekraft. Da zum Beispiel Bodenunterschiede einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben, können die Erträge nicht seriös miteinander verglichen werden. Es handelt sich dann bei diesen nicht wiederholten und nicht randomisierten Streifenanlagen um reine Zufallsergebnisse.

Randomisierte Parzellenversuche

Mit der Anlage von randomisierten und mehrfach wiederholten Parzellenversuchen soll die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Varianten hergestellt werden. Hierzu werden auf einem kleinen Ausschnitt eines möglichst homogenen Schlages kleinräumige Parzellen angelegt. Die Grundregeln der Versuchsdurchführung verlangt die Beachtung zweier hauptsächlicher Prinzipien, nämlich a) der Wiederholung und b) der zufälligen Verteilung (Randomisierung). Jede Variante muss mehrmals wiederholt werden und die sich wiederholenden Varianten müssen zufällig über die Versuchsanlage verteilt sein. Damit soll gewährleistet werden, dass der Einfluss unterschiedlicher Umweltbedingungen, in diesem Beispiel die Bodenunterschiede, eine geringe Auswirkung auf die statistische Vergleichbarkeit der Versuchsvarianten hat.

Auch bei der Durchführung von Bodenbearbeitungsversuchen, die aufgrund der vorgegeben Arbeitsbreite der jeweiligen Maschinen nicht in Kleinparzellen-, sondern in Großparzellenversuchen durchgeführt werden können, gelten die Prinzipien der ordentlichen Versuchsdurchführung der Wiederholung und der zufälligen Verteilung. Ein solcher Versuch kann dann so gestaltet werden, dass diese „streifenförmigen“ Parzellen mehrfach nebeneinander in einer zufälligen Reihenfolge angeordnet sind.

Versuche mit Sensordaten

Auf internationaler und nationaler Ebene arbeitet die Biometrische Gesellschaft an der Methodenentwicklung im Versuchswesen. Hierzu gehört auch die Entwicklung von neuen Auswertungsmethoden, beispielsweise von Versuchen auf Praxisschlägen, in denen Sensordaten zum Einsatz kommen. In diesen Versuchsanlagen können um ein Vielfaches mehr Daten erfasst werden.

So kann ein Mähdrescher mit GPS-Ertragserfassung alle paar Sekunden den Ertrag ortskodiert messen und somit ein Ergebnis einem bestimmten Teil des Schlages zuordnen. Der Einsatz von Sensoren im Feldversuchswesen eröffnet die Möglichkeit, Einflüsse von Düngung oder Pflanzenschutzmaßnahmen auf den Ertrag beziehungsweise die Vitalität unter wechselnden Bodenverhältnissen durch Verschneidung verschiedener Informationsebenen mit Geoinformationssystemen zu untersuchen.

Solche Versuche stellen jedoch hohe Anforderungen an den biometrischen Sachverstand und sollten nur in Kooperation mit Fachleuten geplant und verrechnet werden. Aber auch diese Versuche sollten in jedem Fall immer wiederholt und randomisiert angelegt werden, sodass immer auch eine klassische Verrechnung der Daten möglich ist.

Beispiele finden sich im Internetauftritt der Biometrischen Gesellschaft unter www.biometrische-gesellschaft.de/arbeitsgruppen/landwirtschaftliches -versuchswesen/on-farm-experimente/einfuehrung.html .

Auswertungen und Aussagekraft

Die Auswahl der Versuchsanlage hat eine entsprechende Auswertungsmethode zur Folge, das heißt die statistische Auswertung muss auf die Anlage angepasst werden.

In konventionellen Kleinparzellenversuchen mit Wiederholung und zufälliger Verteilung werden von den Versuchsvarianten zunächst einmal Mittelwerte gebildet. In der Tabelle 1 wird hierfür ein Beispiel gegeben. Dieser Mittelwert entspricht dem arithmetischen Mittel der Versuchsvarianten. Wie diesem Beispiel zu entnehmen ist, wird in allen drei Varianten ein Mittelwert von 76 dt/ha errechnet. In jeder Variante ergeben unterschiedliche Teilparzellenergebnisse dieses Ergebnis. Aus dieser Tatsache kann auf die Aussagequalität des Versuches geschlossen werden.

Die unterschiedliche Streuung der Daten, die zu dem Mittelwert führen, bestimmt die Beurteilung des Versuches. Je stärker die Streuung der Einzelwerte ist, umso schlechter wird die statistische Qualität des Ergebnisses. Um diese Qualität der Aussage zu beschreiben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten das Ergebnis, den Mittelwert, zu bewerten.

Eine Möglichkeit bietet hier die Bewertung der Standardabweichung. Diese bewertet die Streuung der Einzelwerte um den Mittelwert herum. Weitere Qualitätsparameter sind die Varianz und die Grenzdifferenz. Die Grenzdifferenz gibt Auskunft über die statistische Relevanz eines Ergebnisses.

Die Grenzdifferenz zeigt, was ein Ergebnis wert ist

In dem in Tabelle 1 beschriebenem Beispiel lässt sich daher die Aussage machen, dass nur Ertragsunterschiede, die größer sind als GD = 9,7 dt/ha statistisch absicherbar sind. Differenzen, die kleiner sind, ergeben keinen signifikanten Unterschied. Je höher die Streuung um den Mittelwert, umso höher wird der Wert der Grenzdifferenz.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass jeder Versuch, der in Anspruch nimmt statistisch absicherbar zu sein und damit zutreffende und keine Zufallsergebnisse liefert, eine Grenzdifferenz ausweisen sollte. Nur so lassen sich Unterschiede zwischen Sorten oder auch Pflanzenschutzmitteln bewerten.

Oftmals werden in Veranstaltungen der Industrie Balken in Diagrammen gezeigt. Es wird auf den höchsten Balken verwiesen, der scheinbar das beste Ergebnis liefert. Ohne Grenzdifferenz ist das jedoch alles Schall und Rauch, denn das Ergebnis kann reiner Zufall sein. Auch Aussagen wie „…das Ergebnis ist zwar nicht absicherbar, aber die Tendenz zeigt…“ sind nicht seriös. Wenn ein Ergebnis nicht absicherbar ist, ist es zufällig.

Praxisversuche für Landwirte

Wenn ein Landwirt selbst Versuche durchführen möchte, beispielsweise um eine Sorte unter seinen Bedingungen zu testen, sollte er die Grundregeln beachten, damit sich die Arbeit lohnt und die Ergebnisse für ihn verwertbar sind. Unter www.praxisversuche.de/pdf/leitfaden_praxisversuche.pdf findet man nicht nur einen sehr hilfreichen schriftlichen Ratgeber zur Durchführung von Praxisversuchen, sondern auch ein Online-Programm, das Schritt für Schritt durch die Phasen eines Versuches führt.

– LW 2/2014

.

.