Borkenkäfer-Management bei hohen Käferdichten

Wie kann gegen die Borkenkäfer vorgegangen werden?

Das Sturmtief Sabine hat Anfang Februar 2020 die Wälder in Südwestdeutschland ähnlich hart getroffen wie damals „Friederike“ und „Burglind“ im Jahr 2018 in Mitteldeutschland. In Verbindung mit den kritisch hohen Populationsdichten der Borkenkäfer aus den Vorjahren, besteht jetzt ein erhebliches Potenzial für Folgeschäden an den verbliebenen, noch intakten Waldbeständen. Im Hinblick auf weiterhin knappe Ressourcen kommt es daher wie nie zuvor auf die richtige Aufarbeitungsreihenfolge an.

Foto: Setzepfand

Auf der anderen Seite wird angenommen, dass die Mortalität, durch Verpilzungen oder durch kurzfristige Änderungen im Energie- und Stoffwechsel der Käfer, in milden Wintern erhöht ist. Eingehende Untersuchungen in anderen Regionen Deutschlands zeigen auf, dass die Mortalitätsraten kaum über 20 Prozent liegen (Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 2020). Letztlich bleibt zu konstatieren, dass ausgehend von außerordentlich hohen absoluten Zahlen selbst bei überdurchschnittlicher Mortalität im vergangenen Winter erneut kritisch hohe Käferdichten für 2020 in den Startlöchern sitzen.

In Rheinland-Pfalz (RP) beliefen sich die Werte für das angefallene Insektenschadholz (über alle Baumarten und für den Kommunal- und Staatswald) auf insgesamt rund 1,9 Mio. Festmeter (fm), womit der Vorjahreswert von 0,52 Mio. fm mit dem Faktor 3,6 überschritten wurde. Den Löwenanteil der betroffenen Baumarten hatte in Südwestdeutschland die Fichte mit 99,7 Prozent für Rheinland-Pfalz.

Sturmholz als akute Gefahr – viele geworfene Brutbäume

Die Sturmschäden der letzten Wochen, allen voran durch Sturm Sabine, bergen ein erhebliches Gefahrenpotenzial, da die derzeit hohen Käferdichten auf frisches bruttaugliches Material nahezu ohne Abwehrkraft treffen. Während der Buchdrucker die stärkeren Durchmesser gebrochener und geworfener Fichten bevorzugt, sind für den Kupferstecher insbesondere Gipfel- und Astbrüche attraktiv. Grundsätzlich sollte deshalb sämtliches aus dem Sturmwurf und -bruch resultierende potenzielle Brutmaterial rechtzeitig aufgearbeitet und abgefahren werden, um die Vermehrung der Käfer im Frühjahr zu begrenzen. Wird dies verpasst, fliegt die erste Generation (F1) aus und befällt intakte stehende Fichten im Umfeld.

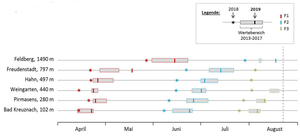

Je nach Witterungsverhältnissen, Höhenlage und Exposition ist im April mit dem Ausflug der überwinternden Käfer zur Anlage der ersten Brut zu rechnen (siehe Grafik 2). Während die Schwärmbedingungen (mehrere Tage über 16 °C im Schatten) in den unteren temperaturbegünstigten Lagen oft schon Anfang bis Mitte April erreicht wurde, verzögert sich der Schwärmstart bei durchschnittlichen Witterungsverhältnissen in den höheren Lagenum einige Wochen. Ein erneuter Ausflug der Parentalkäfer (Elternkäfer) erfolgt dann drei bis vier Wochen nach der ersten Eiablage, somit ab Anfang Mai. Die erste Käfergeneration entwickelt sich je nach Witterung und Standort bis Juni fertig und wird dann zum Ausflug bereit sein. Ein kühler und nasser Frühling könnte hier etwas mehr Zeit verschaffen, dem ist jedoch derzeit nicht so. Ziel sollte aber sein, dass spätestens bis Ende Mai, noch vor dem Ausfliegen der ersten F1 Generation im Juni, so viele Sturmschadenshölzer wie möglich aufgearbeitet und aus dem Wald abgefahren werden.

Ein Rechenbeispiel, um die Auswirkungen des exponentiellen Wachstums einer Borkenkäfer-Population ohne Management zu verdeutlichen: besiedelt die überwinterte Parentalgeneration eine vom Sturm geworfene Fichte, kann die daraus ausfliegende erste Generation bis zu 20 weitere Fichten befallen, die zweite Generation befällt erneut bis zu 400 Bäume und wenn es wieder zu einer dritten Generation kommt, sind dadurch bis zu 8 000 Fichten gefährdet. Bei dieser Kalkulation sind Geschwisterbruten noch nicht berücksichtigt.Diese Problematik zeigt, dass Maßnahmen gegen Borkenkäfer zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr den größten Hebel zur Populationsreduktion haben.

Priorisierung der Maßnahmen

Die Überwinterungsbäume der Borkenkäfer: Die Entnahme der Überwinterungsbäume sollte bis zum Ausflug der Parentalgeneration, je nach Witterung und Höhenlage im April bis Mai, prioritär abgeschlossen sein, da diese ein wesentlicher Gefahrenherd sind. Die im vergangenen Spätsommer befallenen Fichten zeichnen mit meist brauner oder lichter Krone und sind damit gut aus der Ferne sichtbar. Nutzen Sie diese Bäume zur Lokalisierung von bisher nicht gefundenen Käferbäumen. Solange ein Großteil der Rinde noch am Stamm haftet, sollte vor einer Sanierung kontrolliert werden, ob noch Borkenkäfer vorhanden sind. Bäume, deren Rinde großflächig oder fast vollständig abgefallen ist, können stehen bleiben, solange keine Arbeits- oder Verkehrssicherungsaspekte dagegensprechen, denn hier ist der Käfer bereits ausgeflogen. Die „Bergungshiebe“ solcher Bäume würden die knappen Ressourcen nur unnötig binden. Außerdem verlassen zahlreiche natürliche Feinde des Borkenkäfers erst nach dessen Ausflug den Käferbaum, weshalb eine Nutzung in diesem Fall sogar kontraproduktiv sein kann. Spätestens ab Einsetzen des Schwärmflugs im April bis Mai sollte aber die Aufarbeitung der Sturmschäden priorisiert werden.

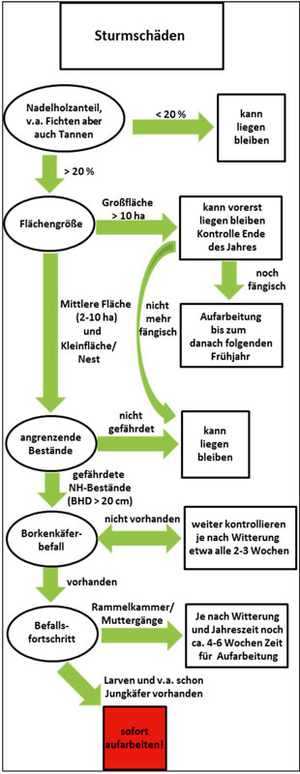

Vorgehen bei Sturmschäden: Um eine effektive Prophylaxe gefährdeter Bestände gegen rindenbrütende Borkenkäfer zu erreichen, ist eine strategische Sturmflächenaufarbeitung sehr wichtig, da die Ressourcen für die Aufarbeitung und die anschließend notwendigen Prozesse begrenzt sind. In diesem Kontext sollte nach folgenden Gesichtspunkten priorisiert werden (Grafik 1):

- Nadelholz- vor Laubholz

- Fichte, aber auch Tanne vor anderen Nadelbaumarten

- Bäume über 20 cm BHD vor schwächeren

- Einzelwürfe oder -brüche vor Flächenschäden

- Kleine Sturmflächen bis 2 ha vor großen Flächen

- Tiefere Lagen vor höheren Lagen

Dass zuerst Einzelwürfe sowie -brüche und kleinere Sturmflächen (Nester) aufgearbeitet werden sollten, gilt im besonderen Maße. Diese Empfehlung resultiert aus der Tatsache, dass in den genannten Fällen die Menge an zur Verfügung stehendem Brutmaterial wesentlich schneller aufgebraucht ist als bei flächenhaften Schäden. Somit gehen die Käfer früher zum Stehendbefall über und gefährden die verbleibenden Bäume im umliegenden Bestand. Durch ein Befolgen dieser Empfehlung, kann die Anzahl der möglichen Gefährdungslagen schnell auf wenige größere Flächen eingegrenzt werden und das Vorhandensein vieler kleiner zerstreuter Befallsherde wird vermieden.

Die Borkenkäfer reagieren in ihrer Entwicklung sehr auf Wärme, in tieferen Lagen und insbesondere an Sommerhängen sind sie deshalb früher aktiv, siehe Phänologie. Der Schwärmflug beginnt an den Schattenhängen und in den Hochlagen dementsprechend zeitversetzt. Außerdem ist die Gefahr, dass es noch zu einer dritten Generation kommen kann, in den tieferen Lagen wesentlich größer.

Foto: FVA

Sturmwurfflächen mit entwurzelten oder übereinanderliegenden Schadhölzern bergen große Gefahren, nicht nur im Sinne des Waldschutzes. Auch bei der Aufarbeitung besteht Gefahr für Leib und Leben der Waldbesitzenden und deren Mitarbeitenden. Holz unter Spannung oder das Umklappen der Wurzelteller sind Beispiele für akute Gefahrensituationen.

Über den Sommer stets kontrollieren

Deshalb sollte diese nur von kundigen Personen durchgeführt werden, im Einzelfall ist ein Maschineneinsatz an Stelle der motormanuellen Aufarbeitung vorzuziehen. Außerdem können die zuständigen Forstleute vor Ort Auskunft über die Bewältigung der Schäden und bestehende Möglichkeiten von finanziellen Hilfen geben.

Kontrollen auf Stehendbefall in umliegenden Beständen: Trotz konsequenter Aufarbeitungsmaßnahmen nach Sturm-, Schnee- oder Eisbruchschäden kann eine Massenvermehrung der Borkenkäfer oft nicht vollständig verhindert werden, doch wird das räumliche und zeitliche Ausmaß des Käferbefalls deutlich eingegrenzt. So gilt es ab Anfang Mai im Rahmen des allgemeinen Borkenkäfermanagements die Fichtenbestände insbesondere in der Umgebung an den Rändern nicht aufgearbeiteter Schadflächen oder alter Käfernester auf Stehendbefall zu kontrollieren.

Vor allem im Hochsommer sollten bei Hitze die Kontrollen jedoch auch in die Tiefe der Waldbestände ausgedehnt werden. Dies muss Baum für Baum erfolgen, um alle Symptome erfassen zu können. Anzeichen eines Befalls sind insbesondere:

- braunes Bohrmehl auf der Rinde, unter Rindenschuppen, auf Spinnweben, am Stammfuß und auf der Bodenvegetation

- Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, vor allem am Kronenansatz

- offenliegendes helles Splintholz durch Spechtabschläge

- verblassend fahl-grün werdende bis vergilbende Nadeln

- eine Rötung der Krone abfallende grüne oder rote Nadeln

- die charakteristischen Fraßbilder der Käfer unter der Rinde.

Der vorgefundene Befall sollte kartographisch sorgfältig und nachvollziehbar erfasst und die befallenen Bäume für den zeitnahen Einschlag gut sichtbar markiert werden.

Borkenkäferaktivität in Hessen

Zukunftsfähige Fichtenbestände konsequent schützen

Das LW sprach mit Daniel Zimmermann, Sachbereichsleiter Technische Produktion, Waldschutz und Jagd bei HessenForst, über die aktuelle Situation der Borkenkäferentwicklung in Hessens Wäldern. Demnach ist die Elterngeneration seit einer Woche am Ausschwärmen. Man rechnet mit ähnlichen Kalamitätsnutzungen wie in den beiden Vorjahren.

„Der Sturmwurf durch den Orkan Sabine haben wir nun aufgearbeitet. Dies war eines unserer Ziele, um der Vermehrung der Borkenkäfer entgegenzuwirken“, sagte Zimmermann. Da es sich vor allem um Einzel- und Nesterwurf handelte, war dies eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Nun sei ein weiteres Ziel, insbesondere in den Hochlagen von Odenwald, Spessart, Vogelsberg und Taunus die zukunftsfähigen Fichtenstandorte vor den Borkenkäfern zu schützen, um weiteren Vorratsverlust zu vermeiden.

Dennoch bleibe die Situation sehr angespannt, so Zimmermann, besonders angesichts der aktuellen Witterung, die dem Borkenkäfer in die Karten spiele. So weisen die Ränder der Sturmwurfflächen von Friedericke immer wieder Angriffspunkte für die Borkenkäfer auf, sodass stets kontrolliert und erneut aufgearbeitet werden müsse.

Das Käferholz werde entweder zügig aus dem Wald gefahren oder an der Waldstraße mit Pflanzenschutzmittel behandelt. Punktuell werde auch entrindet, doch müsse das Entrinden zeitlich in eine weiße Phase der Larvenentwicklung fallen, um einen Nutzen zu haben. Wie im vergangenen Jahr rechnet HessenForst mit zwei Käfergenerationen in diesem Jahr. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium wird Hessen nach Schätzungen von Februar mit knapp 20 Mio. Kubikmeter Schad- und Kalamitätsholz aus den drei Schadjahren 2018, 2019 und 2020 gehen.

zep

.

.