Herkunft hat Zukunft

Das Qualitäts- und Herkunftsmodell Rheinhessen

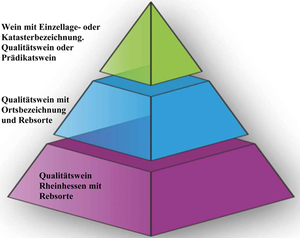

Die Qualitätsanstrengungen im rheinhessischen Weinbau der vergangenen Jahre führten zu einer positiven Entwicklung. In dem Bewusstsein, dass ein dauerhafter Erfolg auch weiterhin zukunftsorientierte Weiterentwicklungen erfordert, hat sich der Weinbauverband Rheinhessen mit der Frage befasst, wie die objektive Qualität im Glas noch besser mit der Herkunftsbezeichnung verknüpft werden kann. Dies zeigt sich in folgendem Qualitäts- und Herkunftsmodell, das der Weinbauverband Rheinhessen empfiehlt und das von möglichst vielen Betrieben freiwillig umgesetzt werden soll.

Der Weinbauverband Rheinhessen freut sich über die Entwicklungen im rheinhessischen Weinbau in den letzten 20 Jahren, die gekennzeichnet sind von einer ständig zunehmenden Weinqualität, basierend auf einem hohen Niveau der Fach- und Sachkenntnis der Betriebsleiter und ihrer Mitarbeiter in den Weinbaubetrieben und den Weinhandelskellereien einerseits sowie einem hohen technischen Standard in der Außen- und Kellerwirtschaft andererseits. Hinzu kommt die sehr gute Unterstützung durch Beratung, Weiterbildung und Marketingförderung.Viele neue Wege wurden beschritten. Die selbstvermarktenden Winzer setzten neue Trends in der Qualitäts- und Marketingentwicklung beim Endverbraucher und Fachhandel. Erzeugergemeinschaften und Genossenschaften unterstützen dies gemeinsam mit großen Handelsunternehmen durch Qualitätsimpulse bei der Einführung neuer Produkte im Lebensmitteleinzelhandel.

Durch diese Grundlagen steht der Weinbau in Rheinhessen qualitativ und wirtschaftlich mit an der Spitze innerhalb der Gemeinschaft der deutschen Weinbaugebiete. Diese positiven Entwicklungen haben zu einer Zunahme der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, bei den Medien wie auch den Verbrauchern geführt. Rheinhessen als Weinbaugebiet wird zur Zeit als positives Beispiel zukunftsorientierter, weinkultureller- und weinwirtschaftlicher Entwicklung wahrgenommen.

Dauerhafter Erfolg kann aber nur durch ständige Fortentwicklung gewährleistet werden. Der Rheinhessische Weinbauverband stellt sich diesen Herausforderungen. Er war Impulsgeber bei der Diskussion um die Fortentwicklung des Weinbezeichnungsrechtes im Hinblick auf den stärkeren Anspruch, sowohl der Erzeuger wie auch der Verbraucher, die objektive Qualität im Glase mit der Herkunftsbezeichnung zu verbinden.

Die letzte Weingesetzänderung ermöglicht die Aufwertung kleinerer Herkünfte, wie Einzellagen und Katasterlagen. Die rheinland-pfälzische Politik lässt kleinräumige Katasterbezeichnungen zu und plant die Erhöhung des Mindestmostgewichtes auf die Mindestwerte Prädikatswein bei der Verwendung von Einzellagen- oder Katasterlagenbezeichnungen. Jetzt gilt es, diese Entscheidungen in die weinbauliche Praxis umzusetzen.

In der Pfalz wird ebenfalls lebhaft diskutiert, aber dort will man die Entscheidungen des Weinbauministeriums abwarten, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Im Folgenden das vom rheinhessischen Weinbauverband vorgeschlagene Modell, das freiwillig von möglichst vielen Betrieben umgesetzt werden soll.

Empfehlung des Weinbauverbandes Rheinhessen

Der Vorstand des Weinbauverbandes Rheinhessen formuliert die folgenden Positionen:

- Je höher die Weinqualität desto kleinräumiger sollte die Herkunftsaussage sein.

- Nur die besten Weine eines Jahrgangs und Betriebes sollten die kleine geografische Herkunftsbezeichnung Einzelkatasterlage tragen.

- Möglichst viele Betriebe sollen auf der Basis der Freiwilligkeit dieses Modell umsetzen.

Das (QH-Modell) des Weinbauverbandes Rheinhessen orientiert sich am derzeit geltenden Recht, fordert aber gleichzeitig entscheidende Weiterentwicklungen im Weinbezeichnungsrecht. Die Segmente im Einzelnen:

Spitzensegment: QH-Modell Einzellagen- oder Katasterwein

Die Spitze des Modells (in der Grafik grün) bilden die besten Weine eines Jahrganges im Betrieb. Die besten Weine eines Betriebes wachsen normalerweise in den besten dem Betrieb zur Verfügung stehenden Weinlagen. Sukzessive wird sich so eine innerbetriebliche Lagenhierarchie herausbilden und zu einer Einschränkung der Verwendung der Lagenbezeichnung auf zum Beispiel 10 bis 20 Prozent der abgefüllten Weinpositionen führen. Als Mindestqualitätsziel in der Erzeugung sollten „80hl/80°“ angestrebt werden, das heißt höchstens 80 hl/ha Ertrag und mindestens 80° Oechsle sollten erzielt werden. Eine Konzentration auf bestimmte Rebsorten wird angeregt. Die Freiwilligkeit gibt Spielräume bei Marketinginitiativen.

Im Spitzensegment stehen Qualitäts- und Prädikatsweine gleichberechtigt nebeneinander. Empfohlen wird bei Prädikatsweinen mit Einzellage/Katasterbezeichnung die klare Erkennbarkeit der Prädikatsbezeichnungen im Geschmacksprofil. In der Weiterentwicklung des QH-Modells fordert der Weinbauverband Rheinhessen die Politik auf, eine Verwendung des Begriffes Prädikatswein ohne Nennung der einzelnen Prädikate zu ermöglichen. Dann stünde auf dem Etikett bei einer trocken ausgebauten Auslese „Prädikatswein trocken“ und bei einer süßen Auslese „Prädikatswein Auslese“, damit hätte der Verbraucher mehr Klarheit. Die konsequente Verbindung von Geschmacksprofil und Qualitätsaussage nachvollziehbar. Eine konsequente Trennung in der Spitze zwischen trockenen Qualitäts/Prädikatsweinen und den als deutsche Spezialität international anerkannten Prädikaten mit edelsüßem Charakter ist das Ziel.

Mittelsegment: QH-Modell Ortswein

Das Mittelsegment des QH-Modells bilden Qualitätsweine mit Rebsorte, Jahrgang und Ortsbezeichnung. Eine Beschränkung auf trockene sowie halbtrockene Weine bei Verwendung der Ortsbezeichnung wird empfohlen und unterstreicht den kleinregionalen Herkunftscharakter. Eine innerbetriebliche Einschränkung auf regional typische Rebsorten ist sinnvoll und wird empfohlen.

Basissegment: QH-Modell Regionalwein

Die Basis des QH-Modells bilden die Qualitätsweine mit der regionalen Herkunftsaussage Anbaugebiet oder Bereich, der Rebsorten- sowie der Jahrgangsangabe.

Auch die Großlagenbezeichnung ist diesem Basisbereich zuzuordnen. Der Konflikt zwischen Großlage und Einzellage besteht im staatlichen Weinbezeichnungsrecht aber nach wie vor. Der Weinbauverband Rheinhessen empfiehlt bei der Umsetzung des QH-Modells auf die Großlagenbezeichnung zu verzichten.

bwv – LW 51/2014

.

.