Organspendeausweis ausfüllen?

Nachgefragt bei Dr. Daniela Watzke von der BZgA

Für die einen ist er selbstverständlich, für die anderen wirft er viele Fragen auf, und wieder andere lehnen ihn ab – den Organspendeausweis. Das Thema Organspende ist nach wie vor für viele Menschen tabubehaftet, insbesondere aufgrund von Skandalen in Bezug auf die Vergabe von Transplantaten. Das LW hat bei Dr. Daniela Watzke, Referentin für Organ- und Gewebespende bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), nachgefragt, ob und warum es Sinn macht, einen Organspendeausweis auszufüllen.

Foto: bzga

Dr. Daniela Watzke: Es können Organe und Gewebe gespendet werden. Die Organe sind Herz, Leber, Lunge, Niere, Bauchspeicheldrüse und Darm.

Zu den Gewebespenden zählen Augenhornhaut, Haut, Knochen, Sehnen, Herzklappen und Blutgefäße.

LW: Wofür werden die Gewebetransplantate benötigt?

Dr. Watzke: Gewebetransplantationen verbessern in den meisten Fällen die Lebensqualität des Empfängers. Bei Herzklappen kann die Transplantation sogar lebensrettend sein.

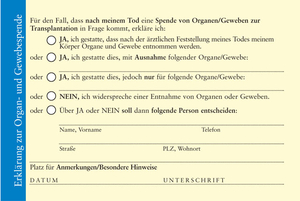

LW: Man kann die Spende einschränken – inwiefern?

Dr. Watzke: Man kann zum Beispiel auf dem Organspendeausweis angeben, dass man bestimmte Organe, beispielsweise das Herz, von der Spende ausschließt. Jeder Mensch entscheidet selbst, ob und welche Organe oder welches Gewebe er spendet, oder welche er nicht spendet.

LW: Wer darf spenden, wer nicht?

Dr. Watzke: Als Ausschlusskriterien für eine Organspende gelten aktuell eine HIV-Infektion sowie eine akute Krebserkrankung. In allen anderen Fällen wird medizinisch geprüft, ob eine Spende in Frage kommt.

LW: Gibt es eine Altersgrenze für die Organ- und Gewebespende?

Dr. Watzke: Für eine Organspende besteht keine Altersgrenze. Entscheidend ist nicht das kalendarische, sondern das biologische Alter des Spenders beziehungsweise der Spenderin. Ob die Organe für eine Transplantation geeignet sind, kann erst im Falle einer tatsächlichen Spende medizinisch geprüft werden.Bei den Geweben gibt es bezüglich des Alters einige Ausnahmen: Haut kann bis zum 75. Lebensjahr und Weichteilgewebe (Sehnen, Bindegewebe) sowie Herzklappen und Gefäße können bis zum 65. Lebensjahr gespendet werden.

LW: Benötigen Jugendliche die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten zur Organspende?

Dr. Watzke: Ab dem 16. Lebensjahr können Jugendliche ohne Zustimmung eines Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis zur Organ- und Gewebespende erklären. Ab dem 14. Lebensjahr ist es möglich, einer Spende zu widersprechen.

LW: Was passiert, wenn ein Organ entnommen wird? Wie ist das Vorgehen?

Dr. Watzke: In Deutschland gibt es zwei Voraussetzungen für eine Organentnahme: a) das Vorliegen des Hirntods und b) die Zustimmung zur Entnahme.

Der Hirntod muss von zwei Ärzten, die nichts mit der Transplantation zu tun haben dürfen, unabhängig voneinander nach den Richtlinien der Bundesärztekammer festgestellt werden. Hierbei ist ein genau festgelegtes Vorgehen einzuhalten. Das Ergebnis der Hirntoddiagnostik ist in einem Hirntodprotokoll festzuhalten. Erst wenn der Hirntod zweifelsfrei festgestellt ist, spielt das Thema Organspende eine Rolle.

LW: Was bedeutet dies für die Hinterbliebenen?

Dr. Watzke: Die Angehörigen werden gefragt, ob die verstorbene Person zu Lebzeiten eine Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel durch eine schriftliche Äußerung in einem Organspendeausweis oder eine mündliche Mitteilung an die Angehörigen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen entscheiden. Lässt sich dieser nicht ermitteln, entscheiden die Angehörigen nach ihrem eigenen Willen.

Foto: privat

Liegt keine Zustimmung zur Organentnahme vor, dürfen auch keine Organe entnommen werden. Bei einer Zustimmung erfolgt die Organentnahme im OP. Der Spender wird mit der gleichen medizinischen Sorgfalt behandelt wie ein „normaler“ Patient auch.

LW: Was passiert nach der Operation mit dem Verstorbenen?

Dr. Watzke: Die Angehörigen haben das Recht, sich vor oder nach der Entnahme vom Verstorbenen zu verabschieden. Nach der Organentnahme wird der Leichnam dem Bestatter übergeben, wie bei jedem anderen Todesfall auch.

LW: Immer wieder gibt es negative Schlagzeilen, Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe! Wie sicher ist das neue Transplantationsgesetz?

Dr. Watzke: Im Sommer 2012 wurden Manipulationen von Patientendaten in einigen Transplantationszentren bekannt. Ärzte haben Patientendaten gefälscht und die Patienten kränker gemacht, als sie waren. Die Patienten haben durch die falschen Angaben einen höheren Platz auf der Warteliste erhalten.

Es wurden Maßnahmen getroffen, um das an sich schon sehr sichere deutsche System noch sicherer zu machen (siehe nebenstehender Kasten).

LW: Wo erhält man den Organspendeausweis? Wo kann man sich informieren?

Dr. Watzke: Mit dem Gesetz zur Einführung der Entscheidungslösung am 1.11.2012 wird nun jedem Versicherten ab dem 16. Lebensjahr innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes von seiner Krankenkasse ein Organspendeausweis zugesendet.

Ausführliche Informationsmaterialien sowie der Organspendeausweis stehen weiterhin auf dem BZgA-Internetportal zur Organspende www.organspende-info.de zum Download zur Verfügung. Kostenlose Bestellungen des Organspendeausweises und von Informationsmaterial zum Thema sind unter folgender Adresse möglich: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 51101 Köln, Fax: 0221-8992257, E-Mail:

Verbessertes Transplantationsgesetz

Maßnahmen, um das Gesetz noch sicherer und transparenter zu machen

1. Kontrolle der deutschen Transplantationszentren

Das Transplantationsgesetz (TPG) sieht in den §§ 11 und 12 eine Prüfungs- und eine Überwachungskommission vor. Diese Kontrollinstanzen werden durch unabhängige medizinische Experten unterstützt und haben das Recht, alle Transplantationszentren in Deutschland zu prüfen. Die Koordinierungsstelle (DSO), die Transplantationszentren und die Entnahmekrankenhäuser sind verpflichtet, der Überwachungskommission alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Kommission ist verpflichtet, Erkenntnisse über Verstöße gegen das Transplantationsgesetz an die zuständigen Behörden der Länder weiterzuleiten. Dies sind die Landesministerien, die Landesärztekammern und die Staatsanwaltschaften.

2. Einrichtung einer interdisziplinären Transplantationskonferenz an den Transplantationszentren

Die Richtlinien für die Wartelistenführung und die Organvermittlung sind neu gefasst worden. Eine wesentliche Neuerung ist die Einrichtung interdisziplinärer und organspezifischer Transplantationskonferenzen. Diese entscheiden über die Aufnahme von Patientinnen und Patienten auf die Warteliste; über die Führung der Warteliste; über die Abmeldung einer Patientin beziehungsweise eines Patienten von der Warteliste.

Die Transplantationskonferenz setzt sich aus mindestens drei Personen zusammen (Gewährleistung eines mindestens „Sechsaugenprinzips“). Dabei ist eine medizinische Fachrichtung einzubeziehen, die keine Verbindung zur Transplantationsmedizin hat und direkt dem ärztlichen Direktor der Klinik untersteht. Die Mitglieder der Transplantationskonferenz zeichnen die Entscheidungen gemeinsam ab und dokumentieren diese. Die für die ordnungsgemäße Besetzung der Transplantationskonferenz und Dokumentation der durch sie getroffenen Entscheidungen verantwortlichen Mitglieder des Transplantationszentrums, sind der Vermittlungsstelle Eurotransplant namentlich zu benennen. Die Einrichtung der Transplantationskonferenz soll sicherstellen, dass Laborwerte nicht manipuliert werden können. Die Abläufe im Transplantationsprozess, einschließlich des beschleunigten Vermittlungsverfahrens, sind nachvollziehbar zu dokumentieren und der Konferenz bekannt zu geben.

3. Verbesserung der Transparenz für die Öffentlichkeit

Die Tätigkeitsberichte der Prüfungs- und der Überwachungskommissionen werden zukünftig unter Beachtung des Schutzes personenbezogener Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies wird jährlich im Rahmen einer Pressekonferenz geschehen. Das Transplantationsgesetz (§ 16 TPG) verpflichtet die Bundesärztekammer (BÄK), in Richtlinien den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft zu einzelnen Bereichen der Transplantationsmedizin festzustellen. Diese werden von der „Ständigen Kommission Organtransplantation“ der BÄK erarbeitet. Neben medizinischen Experten gehören ihr Juristen, Ethiker, Patienten, Angehörige von Organspendern sowie Vertreter der Koordinierungsstelle, der Vermittlungsstelle, des GKV-Spitzenverbandes, der BÄK, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, des Bundes und der Länder an.

Das Transplantationsgesetz sieht unter anderem Richtlinien vor für die Regeln zur Feststellung des Hirntodes; die Regeln zur Aufnahme in die Warteliste (einschließlich der Dokumentation der Gründe für die Aufnahme oder die Ablehnung der Aufnahme); die Regeln zur Organvermittlung. Diese Richtlinien werden in einem transparenten Verfahren erlassen. Sie sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

4. Einrichtung einer Meldestelle für Auffälligkeiten: „Vertrauensstelle Transplantationsmedizin“

Die sogenannten TPG-Auftraggeber (GKV-Spitzenverband, BÄK und Deutsche Krankenhausgesellschaft) haben eine unabhängige „Vertrauensstelle Transplantationsmedizin“ zur (auch anonymen) Meldung von Auffälligkeiten und Verstößen gegen das Transplantationsrecht eingerichtet. Aufgabe der Vertrauensstelle ist es, auf vertraulicher Basis Hinweise auf Unregelmäßigkeiten beziehungsweise Informationen im Zusammenhang mit Auffälligkeiten im Bereich der Organspende und der Organtransplantation entgegenzunehmen und auf deren Klärung in Kooperation mit der Prüfungskommission und der Überwachungskommission hinzuwirken. Die Vertrauensstelle ist als Ansprechpartner unabhängig von den Strafverfolgungsbehörden (Adresse siehe Kasten).

5. Straftatbestand bei unrichtigen Angaben; Begründungspflicht des Richtliniengebers

Mit der weiteren Gesetzesänderung zum 1. August 2013 sind Konsequenzen aus den bekannt gewordenen Manipulationen an Patientendaten an einzelnen Transplantationszentren gezogen worden: Nun ist die unrichtige Erhebung und die unrichtige Dokumentation sowie die Übermittlung eines unrichtigen Gesundheitszustands in der Absicht, Patienten auf der Warteliste zu bevorzugen, auch als Urkundsdelikt strafbar. Ein Verstoß gegen dieses transplantationsgesetzliche Verbot wird je nach Schwere mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. Zudem werden die Richtlinien der BÄK einer Begründungspflicht unterworfen und unter den Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit gestellt. Dadurch werden die Richtlinien transparent und überprüfbar.

Dr. Daniela Watzke

.

.