Eigentum schützt den Boden

21. Fachtagung im Nassauer Land zum Jahr des Bodens

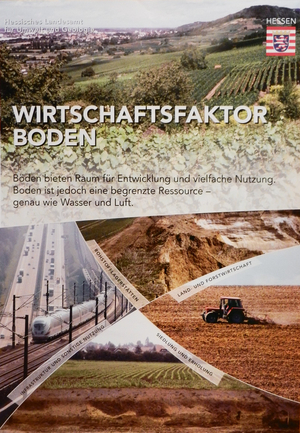

In Idstein fand vorige Woche die zentrale Veranstaltung zur 21. Fachtagung im Nassauer Land statt. Begleitet wird die Inforeihe von einem Dutzend Vortragsabenden zu einem aktuellen Thema für Landwirte des Verbandes Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF) für die ehemaligen Landwirtschaftsschüler in den Landkreisen Rheingau-Taunus, Wiesbaden, Limburg-Weilburg und Hochtaunus, an deren Durchführung sich die landwirtschaftlichen Einrichtungen und Verbände in der Region gemeinsam mit den Bezirkslandfrauen beteiligen und die durch die Stiftung Hof Geisberg gefördert wird.

Bodenschutz ist Landwirten in die Wiege gelegt worden

Warum sollten also in unserer modernen Zeit nicht auch Äcker sukzessive als eine Form der Kapitalanlage gesehen werden und in die Finger von Spekulanten geraten? Dazu hat Felix-Henningsen, der auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Schleswig-Holstein aufgewachsen und bis dato mit Überzeugung seine Mitgliedschaft im Bauernverband behalten hat, einen eindeutigen Standpunkt, der vor allem auf seine jahrzehntelangen Erfahrungen aus der Forschungsarbeit auf der Welt beruht: „Landwirte denken nicht bis zur nächsten Ernte, sondern in Generationen. Den Acker, den Bauernkinder von ihren Eltern erben, geben sie den Enkelkindern weiter.“ Das nachhaltige Nutzen des Bodens ist folglich Landwirten in die Wiege gelegt. Dieses langfristige Denken über Dekaden zeichnet seiner Meinung nach den Berufsstand der Landwirte aus.

Wenn aber der Boden in die Hand von Spekulanten gerät, dann gerate diese Gefüge aus dem Lot, weil dann das Jahresergebnis und somit kurzfristige Ziele plötzlich im Vordergrund treten. Der Boden werde nicht mehr gekalkt, wenn man wisse, das dies die letzte Ernte sei.

Wie wichtig es aber sei, dass der Boden fruchtbar bleibe, habe sich im vergangenen trockenen Sommer erwiesen. Die Landwirte hätten ein Paradebeispiel für ihr nachhaltiges Tun geliefert, dass die Böden in unseren Regionen im Top-Zustand sind, weil sie in der Lage sind, auch bei Trockenheit gut zu ernten.

Flächenversiegelung und Bodenverlust durch Erosion

Auf der Welt gebe es noch Kapazitäten an Flächen, aber diese Reserven würden nicht genutzt, weil ein großes Verteilungsproblem vorherrsche. Ein besonders großes globales Problem ist aber der Verlust an Boden durch Erosion, erläuterte der Fachmann. Demnach sind fast ein Viertel der Böden auf der Erde durch Erosion als Folge der falschen Nutzung des Menschen zerstört worden.

Siedlungen entstehen oft an fruchtbaren Standorten

Auch würden zu viele Flächen durch den Bau von Häusern und Straßen versiegelt. Vom bundesweiten Ziel, bis zum Jahr 2030 auf 50 ha Flächenverbrauch am Tag zu kommen sind wir mit derzeit fast 130 ha am Tag weit entfernt, stellte der Bodenkundler fest. Hinzu kommt, dass Siedlungen häufig auf Lössböden entstehen, statt auf unfruchtbaren Gesteinsböden. Boden sei nach den Ozeanen und fossilen Energieträgern wie Erdöl der drittgrößte Kohlendioxidspeicher. Damit bindet er das „Treibhausgas“ und schützt das Klima.

Wieviel Fläche auf der Erde ist nutzbar? Circa 10 Prozent der Fläche global sind fruchtbare Ackerflächen. Weitere 12 Prozent sind potenzielles Ackerland, so Felix-Henningsen. Und als Weideland weitere 25 Prozent. „Und das war es“, so der Professor. Nicht nutzbar sind demnach gut die Hälfte (53 Prozent) der globalen Landfläche. Das sind circa 8 Mrd. ha der gesamten Fläche der Erde, ohne die Meere, von circa 15 Mrd. ha.

Menschheit braucht bis 2015 ein Viertel mehr Fläche

Nach Schätzung der UNEP, einer Einrichtung der Vereinten Nationen, wird die wachsende Menschheit bis zum Jahr 2050 circa 21 bis 27 Prozent mehr Flächen brauchen. Wird die Siedlungsfläche reduziert und werden zum Beispiel mehr Hochhäuser gebaut, so ist es dennoch im Minimum 9 Prozent mehr Fläche bis zum Jahr 2050, auch unter dem Aspekt steigender Erträge.

Hessen besteht zum großen Teil aus erodierter Parabraunerde aus Löss. Im Bodenhorizont ist die Geschichte vom Urwald, über Weide bis zum Acker zu lesen, so der Professor. Erosionsgefahr in Deutschland besteht besonders in den Mittelgebirgen. In Hessen sieht er Problemgebiete der Odenwald und Vogelsberg sowie im Schiefergebirge.

Bodenverdichtung führt zur Erosion

Felix-Henningsen: „Was passiert, wenn Sie statt 30 m nur 20 cm tief pflügen? Sie erhöhen den Humusanteil im Oberboden und schützen so den Boden. Bodenverdichtung fördert die Erosion, weil das Wasser nicht versickert, sondern abfließt und Boden mitreißt. 60 Prozent der Böden in Deutschland seien unter dem Pflughorizont verdichtet. Verdichtung rückgängig zu machen, gelinge nur mit Tiefwurzlern wie Phacelia und durch Regenwürmer. Die „Kunst des Landwirts“ sei es, abzuschätzen, wann reduzierte Bodenbearbeitung sinnvoll ist und wann das Pflügen richtig ist. Der standorttypische Humusgehalt ist auf jeden Fall zu erhalten, lautete sein Fazit.

Eigentum ist seiner Ansicht nach der beste Schutz des Bodens, weil der Landwirt Verantwortung hat, ist seine Botschaft. In allen sozialistischen Ländern gebe es große Probleme mit dem Bodenschutz, so die Erfahrung des Gießener Professors aus vielen Auslandsstudien.

Moe – LW 49/2015

.

.