Steigerung der N-Effizienz für gleichmäßige Knollen

Gezielte Applikationsverfahren im Kartoffelbau

Als Betriebsleiter legt man beim Anbau landwirtschaftlicher Kulturen das Hauptaugenmerk auf die Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Produktionsverfahren. Daneben gewinnen aber Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend an Bedeutung, die zudem an gesellschaftliche Akzeptanz gekoppelt sein können. Werner Beck vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Wasserschutzberatung, zeigt anhand von Versuchen, wie eine bedarfsgerechte N-Versorgung im Kartoffelbau umgesetzt werden kann.

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2000) wirkt sich unmittelbar auf die N-Düngung in der Landwirtschaft aus. Umso mehr ist eine Effizienzsteigerung bei der Düngung erstrebenswert. Kartoffeln werden intensiv mit Stickstoff versorgt, deshalb ist die Umsetzung einer gezielten und bedarfsgerechten N-Versorgung zur Senkung des Nitratgehalts in Boden und Wasser anzustreben.Versuche in der Kultur Kartoffel

Als Reihenkultur mit einer geringen Pflanzenzahl je Flächeneinheit ist die Kartoffel prädestiniert für ein platziertes und räumlich konzentriertes Nährstoffangebot. Dieses Argument wird unterstützt durch ein relativ geringes Wurzelbildungsvermögen und die begrenzte Kulturzeit.

Zu berücksichtigen ist der unterschiedliche N-Bedarf je angebauter Verarbeitungsrichtung (Speise-, Veredlungs- oder Stärkekartoffelanbau), wie auch die unterschiedliche N-Aufnahme der Sorten. Gemeinsam mit den Bodenvorräten im Frühjahr an pflanzenverfügbarem Nitrat und der organischen Düngung bestimmen diese Faktoren die Höhe der N-Düngeempfehlung.

Vergleich von Düngerformen und Ausbringtechniken

Mit der Versuchsserie P 47.2 wurde deshalb am DLR in den Jahren 2012 bis 2014 versucht, zu klären, wie sich verschiedene N-Formen bei Ausbringung in verschiedenen Methoden bewähren. Ausgehend von der These einer günstigeren Ausnutzung des Nährstoffangebotes bei gezielter Applikation wurden die N-Düngerformen

- Kalkammonsalpeter: 13,5 % Nitrat, 13,5 % Ammonium (Kalkwert -55 kg CaO/dt),

- Schwefelsaures Ammoniak: 21 % Ammonium (Kalkwert -299 kg CaO/dt) und

- Entec 26: 7,5 % Nitrat, 18,5 % Ammonium; stabilisiert (Kalkwert -196 kg CaO/dt) verglichen.

- Schwefel ist als zusätzlicher Nährstoff in schwefelsaurem Ammoniak (24 Prozent) und in Entec 26 (13 Prozent) enthalten.

Neben den Formen wurden auch die Ausbringmethoden verglichen. Dem Standardverfahren (oberflächlich, breit gestreut) wurde das gezielte Verfahren der Unter-Fuß-Düngung gegenübergestellt, sowohl in normaler Aufwandmenge als auch mit einer Reduktion um 30 Prozent der N-Menge. Dabei ist ein Mindestabstand von 10 cm zwischen Düngeband und konzentriertem Ammoniumangebot einzuhalten, um Unverträglichkeitsreaktion zu vermeiden.

Einfluss auf die Ernährungsphysiologie

Neben dem räumlichen Aspekt ist aber auch der ernährungsphysiologische Effekt zu beachten, der bei platziertem, konzentriertem N-Angebot zur Veränderung der Nährstoffaufnahme durch die Pflanzenwurzel führt. Pflanzen werden in organischer oder in mineralischer Form mit N versorgt. Die Aufnahme geschieht überwiegend über die Wurzel. Je mehr Nachlieferung aus organischer Quelle vorliegt, desto weniger kann die Pflanze an mineralische Ammoniumdüngung gewöhnt werden.

Bei mineralischer N-Düngung kann zwischen Harnstoff, Ammonium oder Nitrat gewählt werden. Die natürliche Umsetzung im Boden wandelt breitflächig gestreuten Harnstoff in zwei bis vier Tagen zu Ammonium um. In zwei weiteren Schritten wandeln Bodenbakterien binnen etwa zwei Wochen Ammonium zu Nitrat um.

Pflanzen sind in der Lage, Nitrat und Ammonium aufzunehmen. Ammonium wird als positiv geladenes Kation nicht verlagerbar an negativ geladene Tonminerale gebunden. Nitrat dagegen ist mobil und kann in der Bodenlösung transportiert werden. Bei oberflächlich breitwürfiger N-Zufuhr verschiedener N-Formen basiert das Angebot an die Wurzel trotzdem fast ausschließlich auf der Nitratform – Ammoniumdüngung ist nicht gleich Ammoniumernährung.

Ammoniumernährung ist effizienter

Das Anion Nitrat (NO3-) gelangt mit dem Transpirationsstrom ungeregelt in die Pflanze. Überschüssiges Nitrat wird nach der Aufnahme im Spross in den Vakuolen gespeichert (sprossbetonte Ernährung). Verbleibt überschüssiges Nitrat im Boden, kann es verlagert werden. Dem Kation Ammonium (NH4+) fehlt die Mobilität, die einen Transport zur Wurzel ermöglicht. Erst ein wurzelnahes Angebot kann von der Wurzel direkt erschlossen werden. Ammonium wird nach der Aufnahme in die Eiweißsynthese integriert und bedarfsgerecht aufgenommen. Es handelt sich um eine geregelte wurzelbetonte Ernährung. Eine nitratbetonte Ernährung benötigt seitens der Pflanze erst die energieaufwändige Reduktion zu Ammonium vor der Weiternutzung.

Standard ist die breitwürfige oberflächliche Ausbringung des Düngers. Gegenübergestellt wird die gezielte Ablage im Depot, die platziert und wurzelnah im Boden erfolgt. Die gezielte Anlage von N-Depots kann bei Pflanzenarten, die eine relativ geringe Pflanzendichte benötigen (Kartoffeln: 4 bis 5 Pfl./m²), erfolgreicher sein als bei Arten (Getreide: 300 Pfl./m²) mit hohen Pflanzendichten.Versuche mit und ohne Beregnung

Insgesamt wurden fünf Versuche an vier Standorten durchgeführt; an zwei Versuchsorten war Zusatzberegnung möglich. Es handelte sich um schluffige bis sandige Lehme, deren Ackerzahlen (70 bis 80) bindige, nachliefernde Bodengüte aufzeigen. Die pH-Werte schwankten zwischen 7,6 und 7,8.

Der Kartoffelanbau erfolgte nach Vorkultur Getreide bei Nmin-Vorräten in den Schichten 0 bis 60 cm von 25 bis 44 kg N/ha, nach Gemüsevorkultur lagen die Nmin-Werte bei 50 bis 86 kg N/ha. Entsprechend wurden die gedüngten N-Mengen angepasst. Die Nachlieferung berücksichtigt, kamen bei „normaler“ N-Menge 100 bis 145 kg N/ha zum Einsatz, die reduzierten (-30 Prozent) Varianten erhielten 67 bis 100 kg N/ha. In zwei Versuchen wurde Schwefelausgleich appliziert. Als Versuchssorten dienten jeweils Speisekartoffelsorten der Reifegruppe III (Elfe, Milva, Quarta, Toscana).

Die gezielte wurzelnahe Nährstoffapplikation ist insbesondere von Vorteil, wenn bei sonst wüchsigen Bedingungen Feuchtigkeit fehlt und die Mineralisierung und N-Mobilität begrenzt wird. In den Jahren 2013 und 2014 fielen teils überdurchschnittliche Niederschläge. Der Durchschnittsertrag betrug ohne N-Düngung bereits 445 dt/ha und die gewohnte Ertragssteigerung durch N-Düngung bei Speisekartoffeln (20 bis 30 Prozent) blieb aus.

N-Düngung nach Verwertungsrichtung

Im Kartoffelbau hängt der N-Bedarf entscheidend von der Verwertungsrichtung ab. Bei Anbau von Stärke- oder Veredlungssorten werden großkalibrige und/oder stärkehaltige Knollen benötigt, die mit höherem N-Bedarf aufwachsen. Dagegen bestimmt beim Speisekartoffelanbau das Erreichen der Zielkalibrierung den vermarktbaren Anteil der Ware. Im Einzelhandel sind Unter- und Übergrößen nicht oder nur unterpreisig zu vermarkten. Von der geernteten Rohware können bis zum Erhalt verlesener Marktware 10 bis 20 Prozent Abzug einkalkuliert werden. Auch in der ungedüngten Variante ist mit 5 bis 10 Prozent Unter- beziehungsweise Übergrößen zu rechnen. Die N-Düngung ist beim Anbau von Speisekartoffeln auf die Zielkalibrierung auszurichten und nicht auf maximalen Knollenertrag.

Wie wirkt die N-Düngerform bei unterschiedlicher Ausbringung?

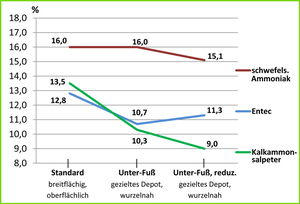

Als Vergleichsgrundlage der 2012 bis 2014 durchgeführten Düngeversuche wurde der Rohwareertrag verwendet. Kalkammonsalpeter zeigte die größte Ertragssteigerung (+13,5 Prozent) im Standardverfahren bei breitflächiger, oberflächlicher Ausbringung. Das N-Angebot ist zum einen nach Überführung in die Bodenlösung spontan (Nitrat) für die Pflanzenwurzel verfügbar. Die zweite N-Hälfte liegt zunächst als Ammonium vor, welches mit Verzögerung ebenfalls in die mobile Nitratform überführt und von der Wurzel aufgenommen wird. Die gezielte wurzelnahe Applikation im Depot erreichte diese Wirkungsgrade nicht. Bei vergleichbarer N-Menge betrug der Mehrertrag +10,3 Prozent. Das reduzierte Angebot durch Unter-Fuß-Düngung kam auf +9 Prozent. KAS ist wegen der Verlagerbarkeit der Nitratform weniger für gezielte Düngeverfahren mit wurzelnaher Bandablage geeignet.

Entec 26 ist ein Ammonsulfatsalpeter mit Nitrifikationshemmer und Schwefelanteil. Der enthaltene Stabilisator DMPP verzögert die Nitrifizierung von Ammonium in Abhängigkeit von der Bodentemperatur. Insgesamt ist der Spontaneffekt durch den Nitratanteil geringer anzusetzen als bei KAS. Im Gegenzug ist von beständigerer Pflanzenernährung auszugehen, bedingt durch den Stabilisatorzusatz sowie den höheren Ammoniumanteil. Im Standardverfahren konnte der Ertrag um +12,8 Prozent gesteigert werden. Tendenziell geringere Mehrerträge verbuchten die gezielten Verfahren mit normaler N-Menge (+10,7 Prozent), wie auch mit reduzierter (+11,3).

Schwefelsaures Ammoniak ist ein reiner Ammoniumsulfatdünger mit hohem S-Anteil. Das Kation ist im Boden nahezu unverlagerbar. Erst nach Umwandlung zu Nitrat wird es mobil und kann in der Bodenlösung zur Pflanzenwurzel gelangen. Das oberflächliche N-Angebot steht somit verzögert zur Verfügung. In den ersten sechs Wochen nach Pflanzung werden etwa 20 kg N/ha aufgenommen. Direkt verfügbar dagegen ist im Band appliziertes Ammoniumsulfat, das eine zeitlich begrenzte, unverlagerbare N-Quelle darstellt, die von der Wurzel erschlossen werden kann. Herkömmliche Düngetechnik (breit, oberflächlich) wie auch gezielte Unter-Fuß-Ablage steigerten den Ertrag um 16 Prozent. Gezielte Depotablage mit reduzierter N-Menge (-30 Prozent) konnte das Ertragsniveau bei geringfügigem Rückgang (+15,1 Prozent) annähernd halten.

Einfluss auf potenzielle Ertragssteigerung

Bei konventionellem Ausbringverfahren (breit, oberflächlich) zeigte schwefelsaures Ammoniak (+16 Prozent) bei einmaliger Düngergabe vor der abschließenden Dammformung Vorteile gegenüber Kalkammonsalpeter (+13,5 Prozent) und Entec 26 (+12,8 Prozent). Dieses Niveau konnte SSA auch bei gezielter wurzelnaher Depotablage (+16 Prozent) bestätigen, während KAS (+10,3 Prozent) und Entec 26 (+10,7 Prozent) tendenziell abfielen.

In Abhängigkeit vom Nitratanteil sank KAS bei reduzierter N-Menge weiter auf +9 Prozent. Dagegen reagierte Entec 26 indifferent mit Ertragsstabilisierung (+11,3 Prozent) bei reduzierter N-Menge im Unter-Fuß-Verfahren. Deutlich darüber liegt die Ertragskurve von SSA mit +15,1 Prozent, trotz reduzierter N-Menge bei platzierter Depotablage.

Weitere Ertrags- und Qualitätsparameter

An dieser Stelle sollen weitere Merkmale unterschiedlicher N-Düngerform sowie Ausbringverfahren in ihren Auswirkungen auf das Kartoffelwachstum betrachtet werden, die sich meist nicht unmittelbar im Erzeugerpreis spiegeln, aber von grundsätzlicher Bedeutung sind. Häufig gelingt durch bedarfsgerechte N-Düngung die beabsichtigte Ertragssteigerung, aber gleichzeitig können konzentrationsabhängige Parameter wie Stärke- oder TS-Gehalt sinken. Auch beim Knollenansatz schneidet die ungedüngte Variante bei durchschnittlich 12,6 Tochterknollen am besten ab. Negativ war der Einfluss der N-Düngung auf das Knollenbildungsvermögen (11,3 bis 12,6 Knollen/Pfl.). Tendenziell lag hier das Standardverfahren vor dem gezielten Verfahren. Ein Ausgleich fand zwar im Gegenzug durch ein höheres Einzelknollengewicht statt, wobei aber die Grenzen im Speisekartoffelanbau in Form der angestrebten vermarktungsfähigen Zielkalibrierung einzuhalten sind.

Naturgemäß stellte der Gesamt-N-Gehalt ein Spiegelbild der N-Düngung in Kartoffeln dar. Der geringste Wert wurde in der Variante „ungedüngt“ mit 0,26 kg N/dt gefunden. Tendenziell ansteigende Werte verzeichneten die gedüngten Versuchsglieder bei 0,24 bis 0,31 kg N/dt, wobei in KAS-Varianten der deutlichste Anstieg (0,28 bis 0,31 kg N/dt) gemessen wurde. Die nach der Nmin-Methode in den Jahren 2012 bis 2014 im Rahmen von fünf Exaktversuchen durchschnittlich gedüngte N-Menge betrug 123 kg/ha. Mit dem Standardverfahren wurde eine nahezu ausgeglichene N-Bilanz (-1 kg bis -18 kg N/ha) erzielt, was bereits als Indiz für eine bedarfsgerechte Düngeempfehlung gewertet werden kann. Effizienter, und daher mit größerem Defizit, fiel die N-Bilanz bei identischer N-Menge, aber platzierter und wurzelnaher Depotdüngung (UfD) aus (-10 bis -29 kg N/ha).

Fazit: Gezieltes Ammonium federt Trockenphasen ab

Der Vergleich der drei N-Düngerformen ließ leichte Vorteile für die Pflanzenernährung bei der Ammoniumform (schwefelsaures Ammoniak) erkennen. Sicher kann dabei der mit der Sulfatformulierung zusätzliche ausgebrachte Schwefel hilfreich sein und die Spurenelementverfügbarkeit positiv beeinflussen. Auf der anderen Seite muss über den Bedarf hinausgehende S-Zufuhr durch den Boden kurzfristig abgepuffert werden. Das kann vor allem bei hohen pH-Werten (>7) und freiem Kalkanteil gelingen. Deutlicher wurde der Vorteil der Ammoniumernährung bei gezielter, wurzelnaher Applikation im Depot. Mit steigendem Ammoniumanteil steigt auch die Beständigkeit des für die Pflanze zeitweise unverlagerbaren Stickstoffs. Wegen der Gefahr rascher Verlagerung macht die Depotablage mit Ansteigen des Nitratanteils im N-Dünger weniger Sinn. Angelegte Ammoniumdepots bleiben im Boden nicht länger als acht Wochen erhalten, da Bodenbakterien eine permanente Umsetzung zu Nitrat bewirken.

In den Versuchen zur N-Düngung in Kartoffeln wurde eine Ertragssteigerung von etwa 25 Prozent (gegenüber ungedüngt) gemessen. Sofern in Trockengebieten ein überdurchschnittliches, das Pflanzenwachstum förderndes Feuchteangebot über natürliches Niederschläge vorliegt, kann der Wirkungsgrad der N-Düngung sinken. Da aber die Wahrscheinlichkeit ausgedehnter Trockenphasen in Frühjahr und Sommer eher steigen wird, kann die gezielte Ernährung mittels ammoniumbetonter, platzierter und wurzelnaher Depotablage Effizienzvorteile besitzen. Neben einem möglichen Ertragsvorteil wird durch das im wurzelnahen Depot vorliegende Ammoniumangebot ein wurzelbetontes, geregeltes Pflanzenwachstum induziert, das zur gleichmäßigeren Knollenbildung führt. Bei Ertragsgleichheit wird durch die N-Bilanzierung der Effizienzvorteil der gezielten wurzelnahen Depotablage in Form der Unter-Fuß-Düngung (feste Düngerform) beziehungsweise der Injektionsdüngung (flüssige Düngerform) deutlich. Dieser positive Effekt kann auch langfristig zur Entlastung des Grundwassers beitragen.

– LW 3/2016

.

.